米と水だけで作る150年続く老舗のあめ 「尼崎・琴城ヒノデ阿免本舗」

明治時代から尼崎の町で愛され続けてきた

琴城ヒノデ阿免本舗。創業1878年、

5代目を迎えた今も続く“砂糖不使用”のあめ作り

には、どのような歴史や想いがあるのでしょうか?

・創業1878年、五代続く老舗あめ屋

・“米と水だけ”で炊き上げるという独自製法

・先代からの味を守る火加減と緻密な職人技

・尼崎の土産物として地元で広く親しまれる伝統

・子どもたちの職場体験を通じた次世代への継承

| 取材先 | 琴城ヒノデ阿免本舗 |

|---|---|

| 所在地 | 兵庫県尼崎市開明町1丁目36 |

| 電話 | 06-6411-0340 |

はじめに:変わらぬ製法を貫く理由

1878年、米と水だけであめを作る

琴城ヒノデ阿免本舗

が尼崎の地に誕生しました。

現在の当主・5代目輝記さんは

「代々守り抜いてきた製法だからこそ、

今も一切妥協しない」

と語ります。

砂糖を使わない

シンプルな材料でありながら、

口に含むとふわりと

優しく広がる甘みが特徴です。

150年続くこだわりのあめ作り

えみこさん

えみこさん

“火加減を怠ると、

すぐに味が変わってしまうんです”

あめを焦がさず、

煮詰めすぎないようにするために、

火力や混ぜ方には

細かい工夫が施されています。

単に「炊く」という行程の中には、

温度と時間の見極め、

火を入れるタイミングなど

多くの要素が存在し、

それらを一つひとつ

丁寧に合わせる技術こそが、

150年近くも受け継がれてきた源なのです。

危機に直面した伝統の味

えみこさん

えみこさん

ガスの成分が変わって、

先代の火加減のデータが参考にならなかった

振り返れば、

度重なる飢饉による米不足や、

ガス設備の更新など、

いくつもの危機が伝統の味を

脅かしてきました。

なかでもガスの成分が変わった際は、

火力調整の基本から

やり直す必要があり、

長い時間をかけて

ようやく元の味を再現できたといいます。

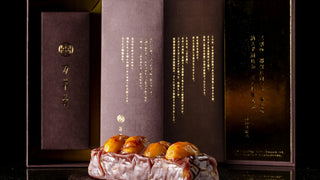

歴史とともに歩む街|尼崎城下とランプあめ

尼崎城HP 参照

当時の尼崎にはお城があり、

城下町として多くの人々が行き交いました。

かつては

“ランプあめ”

と呼ばれていたそうで、

琥珀色に輝く見た目が

ランプの光を思わせることから名

づけられたといわれています。

えみこさん

えみこさん

お侍さんも買いに来ていたらしいですよ

その後、同じようにあめ屋が

増えたことをきっかけに

「ヒノデあめ」

という名前に改められ、

現在も人々に親しまれています。

いつでも帰ってこられる“尼崎の味”

懐かしさのあまり涙した人もいるとか

琴城ヒノデ阿免本舗は、

尼崎で育った

人々の心に深く根付いています。

下記のようなお客様もかなりいるようです!

①遠方に住む方が、

帰省のたびにこのあめを買いに来る

②かつて住んでいた街の風景とともに、

口に含むと当時の思い出がよみがえる

こうしたエピソードは数多く、

長い歴史の中で培われた

信頼と愛着を感じられます。

子どもたちと歴史をつなぐ職場体験

えみこさん

えみこさん

子どもたちが大きくなって、

自分の子どもを連れてまた来てくれる。

それが楽しみなんです

内緒で次の担い手の顔も見てみたい

という思いもあると語ってくれた(笑)

地元の小学生たちを受け入れ、

販売の体験を行っています。

材料の話や炊き方の一端に触れることで、

“ 代々受け継がれた味 ”

の背景を知る機会にもなっています。

優しい笑顔が紡ぐ、地域との絆

お店に入ると、

まず琥珀色の水飴をお箸にとり、

「食べてみて!」

と声をかけてくれるお母さん。

つい長居しちゃうお客さんもいるとか

地元の人々だけでなく、

初めて訪れた観光客や、

遠方から噂を聞きつけた方にとっても、

この笑顔と味が大きな魅力になっています。

店舗情報・購入方法

| 店名 | 琴城ヒノデ阿免本舗 |

|---|---|

| 電話 | 06-6411-0340 |

| 所在地 | 兵庫県尼崎市開明町1丁目36 |

| 公式サイト | 現在はなし |

| 定休日 | 日曜日 |

| アクセス | 阪神尼崎駅より徒歩3〜4分 |

まとめ

"砂糖不使用"という究極のシンプルさを

150年続けるあめ作りは、

職人の微妙な火加減の調整や、

これまで培われてきた熟練の技があってこそ。

地域の人々に愛され、

子どもたちの未来へと

受け継がれる琴城ヒノデ阿免本舗の飴には、

“歴史が宿るやさしさ”

があります。

もし尼崎を訪れる機会があれば、

ぜひこの老舗を訪れてみてください。

店先でお母さんが手渡してくれる水飴と、

素朴で温かい甘みは、

きっと忘れられない思い出になるはずです。

「ヒノデあめ」は料理の甘味料

としても活躍します。

煮物や紅茶に加えると、

独特のコクや風味が出るので、

ぜひアレンジを試してみてください。