和菓子の歴史を楽しもう 古代から現代まで徹底解説

和菓子は、日本の行事や四季と

結びついた伝統的なお菓子です。

起源をたどると、

縄文・弥生時代の木の実や餅菓子まで

さかのぼり、海外文化や茶道との関わりの中で

独自の発展を遂げてきました。

本記事では、そうした和菓子の歴史を

わかりやすく紹介します。

歴史を知ることで、

ひとつひとつの菓子に込められた意味や

工夫をより深く味わうことができるでしょう。

和菓子の発祥

時代ごとの特徴

(奈良・平安~鎌倉・室町/江戸/明治以降)

現代の和菓子

古代の和菓子(縄文・弥生時代~奈良時代)

古代における菓子のはじまり

縄文・弥生時代の菓子

- 木の実を粉砕して丸めたものが「団子」の原型に

なったという説があります。

- 弥生時代には稲作が始まり、

米を用いた餅状の食べ方が生まれました。

唐菓子(からくだもの)の伝来

唐菓子(からくだもの)の伝来

- 中国から伝わった唐菓子は、穀物や果物を

煮たり油で揚げたりした菓子で、宮廷や儀式で用いられました。

- 日本の風土に合うよう材料や製法が工夫されるなかで、

和菓子へと近づいていきます。

鎌倉・室町時代の和菓子

武士と和菓子

エネルギー源としての菓子

- 鎌倉時代には武家社会でも菓子が取り入れられ、

団子や餅は日常の手軽なおやつとして普及しました。

- 武家や庶民の間で菓子の存在が定着し、

製法の工夫やバリエーションが増えます。

プチ情報

-

☑

鎌倉武士の間では、弓馬の鍛錬や

合戦時のエネルギー補給として、

携帯しやすい固形状の菓子が重宝されました。

現代でいう栄養バーのような

役割を果たしていたとも言われます。

茶の湯と菓子文化の関係

茶道との結びつき

- 室町時代に茶の湯が隆盛を迎え、

和菓子は茶席を彩る大切な要素へ。

- 「羊羹(ようかん)」は中国の汁物(羹(あつもの))が由来ですが、

小豆や粉を使った甘い菓子として日本独自に発達しました。

いしたに

いしたに

羊羹は羊のスープがもとになったって

おもしろいですね!

江戸時代の和菓子

和菓子の種類が一気に増える

砂糖の普及が後押し

- 江戸時代には砂糖の輸入量が増加し、

これまで貴重だった甘味が庶民の生活にも広がります。

-

羊羹、饅頭、大福、団子、最中など、

現在おなじみの和菓子がこの時代に広く普及しました。

プチ情報

-

☑

江戸時代は参勤交代や街道整備により、

各地で名物菓子が誕生しました。

旅の土産として持ち帰る菓子が人気を呼び、

特定の地域へわざわざ買いに行く

“菓子巡り”

も盛んだったようです。

明治時代の和菓子

西洋菓子との出会い

洋菓子と技術の融合

- 明治期にケーキやチョコレートが紹介され、

和菓子にもオーブンやバターなどを取り入れた新商品が誕生。

- 洋菓子との交流が、和菓子の新しい方向性を開いていきます。

工業化と大量生産

機械の導入で効率化

-

大量生産が可能になり、贈答品としての需要も拡大。

- 企業規模での製造が盛んになり、

より多くの人が手軽に和菓子を味わえるようになります。

海外への広がり

国際博覧会での評価

- 博覧会などを通じ、海外で和菓子の美しさと

繊細な技術が評価されました。

- 茶会を通じて海外にも広まり、

日本文化としての和菓子が定着していきます。

現代に受け継がれる和菓子

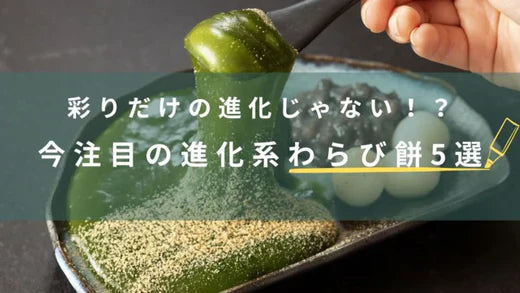

多様化する商品

新作やコラボ菓子

- イチゴ大福などフルーツを取り入れたものや、

洋菓子の要素を加えた創作和菓子が人気です。

- 美しい見た目や新しい食感など、多彩な楽しみ方が広がっています。

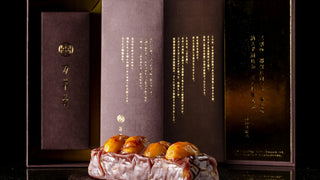

職人の技と地域ブランド

新作やコラボ菓子

- 老舗の職人は、

手間と技を惜しまない伝統的な製法を守り続けています。

- 各地の特産品を使い、地域のブランド力を高める動きも盛んです。

いしたに

いしたに

近年は、国際的なコンクールで受賞する

和菓子職人も増えています。

日本国内だけでなく、

世界各地で“あんこの奥深さ”や

“職人技”が評価される時代となりました。

まとめ

和菓子は、縄文・弥生時代の

木の実や 餅状の菓子を起源とし、

中国からの唐菓子や茶道との

結びつきなどを受けながら、

日本独自の繊細な文化へと育まれました。

江戸時代には砂糖の普及により、

多彩な和菓子が一気に花開き、

明治以降は洋菓子の導入や

工業化でさらに幅を広げています。

四季や地域、行事に寄り添いながらも

進化を続ける和菓子は、

今も私たちの

生活を豊かに彩る

かけがえのない存在です。

\mochimoji編集部より/

mochimojiでは、伝統を継承する老舗の職人技から

フレッシュなアイデアを取り入れた

新しい和菓子まで、幅広く紹介しています。

歴史や背景を知ると、食べる楽しさが

一段と深まるはずです。

季節限定品や企画商品も

随時お届けしていますので、

ぜひチェックしてみてください。